研究内容

【研究の背景】環境化学物質が我々の化学物質が高次脳機能に及ぼす未知の影響とその評価に向けた課題

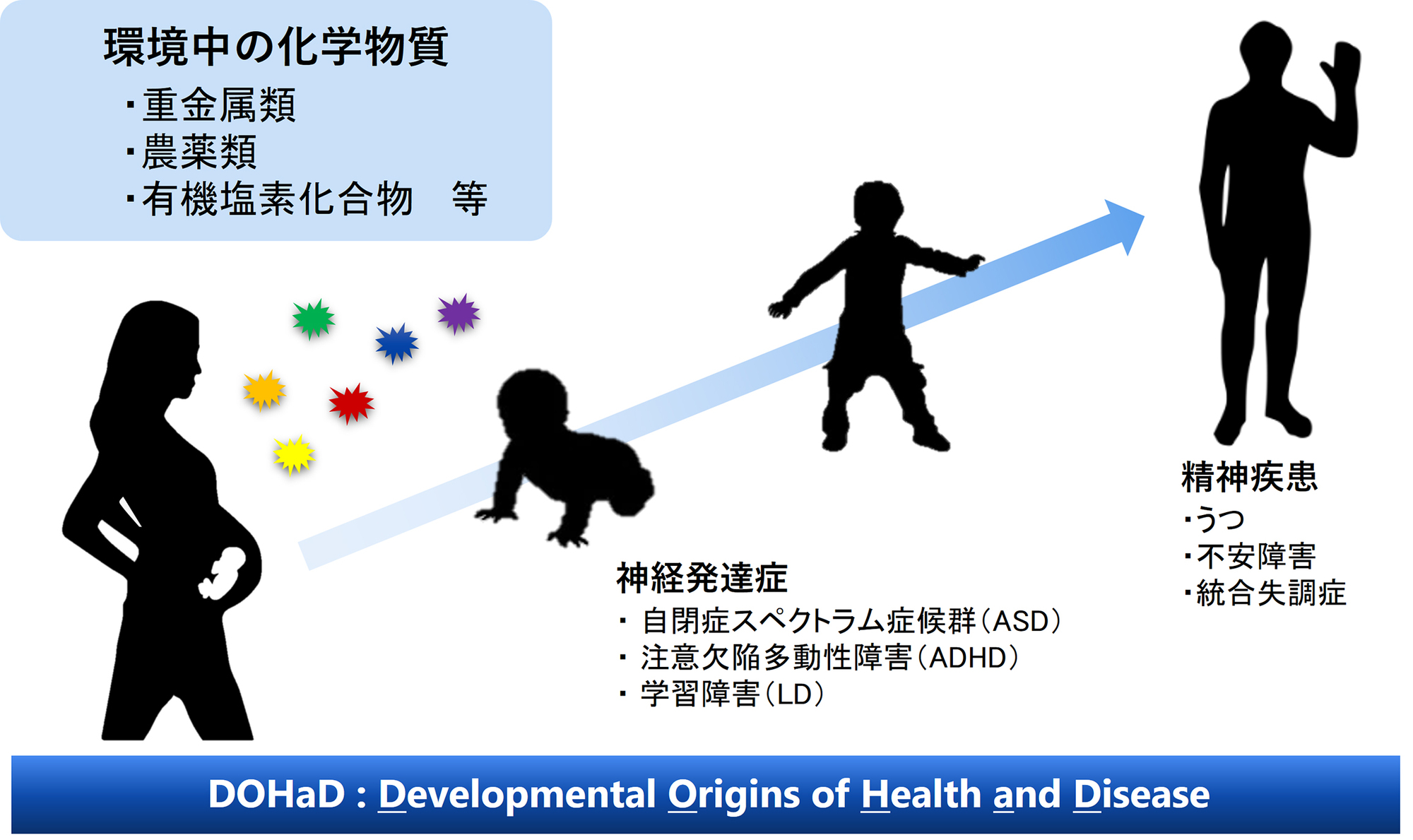

私たちの現代生活では、数万種類に及ぶ化学物質が日常的に使用されています。近年の疫学研究から、とくに妊娠期や胎児期における農薬や重金属、有機塩素化合物などへの曝露が、子どもの自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などの神経発達症、さらには成人期のうつ病や統合失調症といった精神疾患の発症リスクに関与することが明らかになってきました。こうした「発達期の環境要因が将来の健康に影響する」という考え方は DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease) と呼ばれ、広く注目されています。

私たちの現代生活では、数万種類に及ぶ化学物質が日常的に使用されています。近年の疫学研究から、とくに妊娠期や胎児期における農薬や重金属、有機塩素化合物などへの曝露が、子どもの自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などの神経発達症、さらには成人期のうつ病や統合失調症といった精神疾患の発症リスクに関与することが明らかになってきました。こうした「発達期の環境要因が将来の健康に影響する」という考え方は DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease) と呼ばれ、広く注目されています。

では、厳密な安全性試験を経て使用されてきたはずの化学物質が、なぜ我々の神経系に予期せぬ影響を及ぼしてしまうのでしょうか。その理由の一つは、従来の毒性試験が「目に見える」神経毒性(運動失調や脳組織構造の崩壊など)しか評価できないことにあります。外見上は正常でも認知や感情に異常をもたらす「目に見えない」神経毒性を検出することは困難となっています。さらに、現行の試験法は多くの動物・時間・労力を要する一方で、得られる情報が限られており、複雑なヒトの高次脳機能や、低濃度で複数の化学物質が複合的に作用する現実の曝露状況を十分に再現できていません。

私たちの研究室では、このようなギャップを埋めるために、

・化学物質が神経毒性を引き起こす分子レベルの上流メカニズムの解明

・より高感度でより効率的な新規毒性評価法やバイオマーカーの開発

に取り組んでいます。このような研究を通じて、人々の生活に必要不可欠となった化学物質のリスク評価の高度化に寄与し、将来的には疾患の潜在的リスクとなり得る化学物質を未然に検出、対策することで未来世代における健康の維持・増進に貢献することを目指しています。